伊勢の町を歩くと、家々の門口に注連飾りが掲げてあるのが目につきます。中央に「蘇民将来子孫家門」あるいは「笑門」「千客萬来」などと墨書きした門符(木札)が付き、左右にシデやウラジロなどを飾った太い注連縄です。正月の注連縄飾りは普通は松の内が過ぎればはずすのが一般的ですが、伊勢志摩では、一年間かけたままで過ごす風習があります。

それは、「その昔、この地を訪れたスサノオノミコトに、貧しいながらも慈悲深い蘇民将来が一夜の宿を貸した。ミコトは旅立つ時、今後は門符を門口にかけておけば、子孫代々疫病から免れると言い残した」という伝説があるからです。蘇民の子孫である証拠として門符を掲げ、無病息災を願うようになったそうです。つまり、家内安全の祈りを込めた「厄除け」の門符です。

ちなみに「笑門」とは、後に「蘇民将来子孫家門」を縮めた「将門」で、さらにこれが平将門に通じるのを嫌って「笑門」になったと言われています。

「旅行・観光」カテゴリーアーカイブ

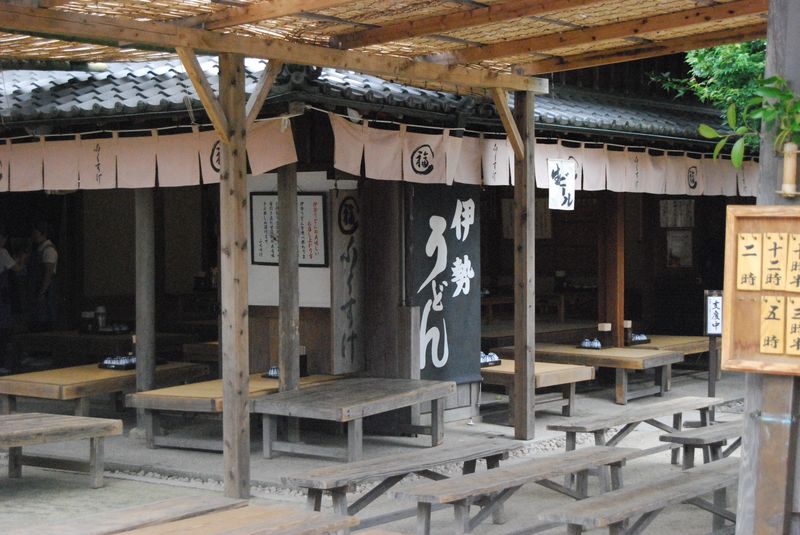

伊勢うどん ”ふくすけ”

伊勢うどん”ふくすけ”

ふくすけの伊勢うどんは、たまり醤油独特のコクと天然利尻昆布と鰹節といった天然のだしを利かせたタレが特徴です。見た目は辛そうですが、意外とあっさりとしていて、一度食べたらやみつきになります。食べ終わってからそのまま飲んでいただける自慢の味です。

【電話番号】0596-23-8807

【住所】伊勢市宇治中之切町おかげ横丁内 (伊勢市観光協会Hpより)

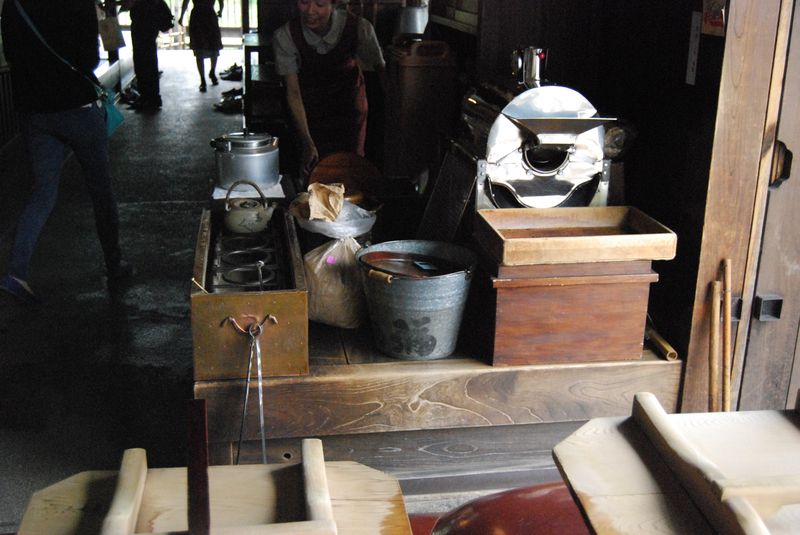

こちらは、おかげ横丁の伊勢うどん屋さん ”ふくすけ” さんです。 ただ今9時40分 まだかな 開店が10時からなんで、従業員にみなさんは、準備中です。 しばし待ちましょう。

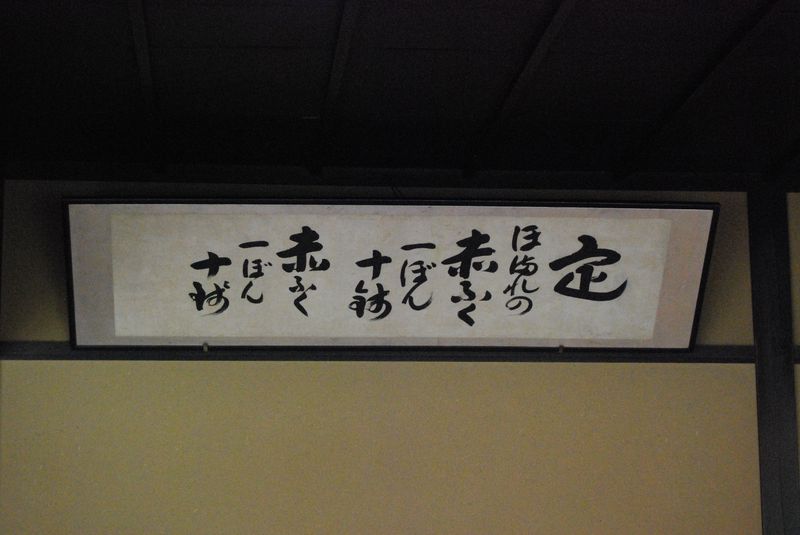

店内の張り紙の通りに、先に会計を済ませます。いよいよ注文してきましたよ。食へのこだわりか? 欲望か? 先ほど 赤福 いたばかりなのに (;O;)・・・・・・

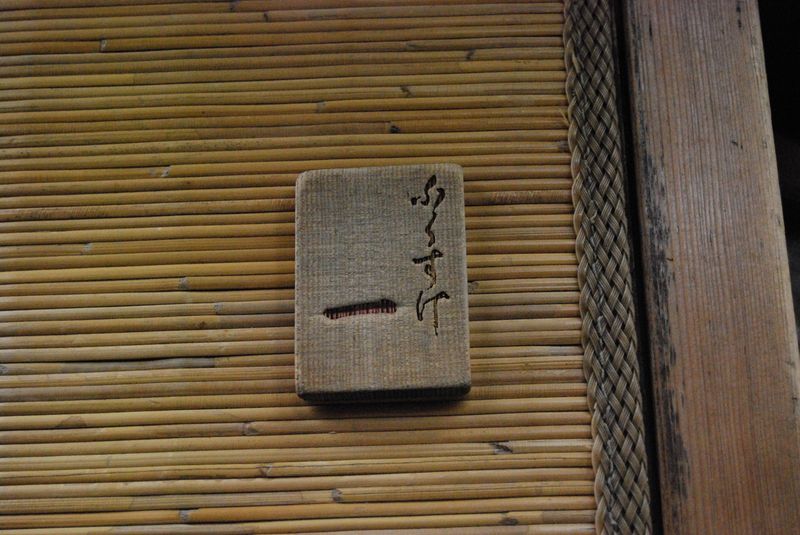

ご覧ください、注文待ち木札の番号 ”一”番です。この木札使い込んでますね、木札の角が取れて丸くなっていますよ、いったい何人の人がこの札をいただいて、うどん食べたんでしょう。考えただけで、寝れなくなりそう・・・・・ もちろん私は、考えまえんけどね。

いよいよやってまいりました。 これが”伊勢うどん”です。 たしかに、たれの色が濃いですね、食べてみると まったく濃くありません、出しがほどよく効いて”良い塩梅”です。 面も太いです。 もちろんですが、最後の一滴まで頂きました。

伊勢名物”赤福”

お伊勢参りの後は、もちろん 食べ物です。 この通りはおはらい横丁の通りを散策中ですです。

最初は、やっぱり外せない 赤福 ですね。 ここが 赤福本店さんです。 時は9時30分。朝食が7時でしたんで、良しとしましょう。( ^)o(^ )

かまど

赤福本店の店頭に、朱塗りの竈(かまど)を据えております。この独特な形の竈・三宝荒神(さんぽうこうじん)は、むかし伊勢参宮の折、お足の弱いご婦人らに愛用された三人乗りの馬の鞍「三宝荒神」を造形化したものです。三宝荒神には別の意味があり、三宝を守る火の神を「三宝荒神」と申します。これを竈の神さまとして祀っております。赤福本店でお出しする番茶は、この竈で沸かした湯を使います。おもてなしの象徴でもある竈とともに、今日も皆さまをお迎えいたします。

赤福本店の店頭に、朱塗りの竈(かまど)を据えております。この独特な形の竈・三宝荒神(さんぽうこうじん)は、むかし伊勢参宮の折、お足の弱いご婦人らに愛用された三人乗りの馬の鞍「三宝荒神」を造形化したものです。三宝荒神には別の意味があり、三宝を守る火の神を「三宝荒神」と申します。これを竈の神さまとして祀っております。赤福本店でお出しする番茶は、この竈で沸かした湯を使います。おもてなしの象徴でもある竈とともに、今日も皆さまをお迎えいたします。

赤福本店では、こんな感じで、作っていましたよ。手作りなんですね.。

もちろん、赤福本店の奥で、赤福をいただきました。

「お召し上がり「盆」 赤福餅は本店をはじめ、伊勢、鳥羽、二見の各直営店と名古屋の百貨店(2店舗)、大阪の百貨店(1店舗)でお召し上がりいただけます。

お箸で召し上っていただくのは、昔はお餅が食事であった頃のなごりです。 赤福餅の独特な形は、伊勢神宮神域を流れる五十鈴川のせせらぎをかたどり、餡(あん)につけた三筋の形は清流を、白いお餅赤福餅は本店をはじめ、伊勢、鳥羽、二見の各直営店と名古屋の百貨店(2店舗)、大阪の百貨店(1店舗)でお召し上がりいただけます。

お箸で召し上っていただくのは、昔はお餅が食事であった頃のなごりです。 赤福餅の独特な形は、伊勢神宮神域を流れる五十鈴川のせせらぎをかたどり、餡(あん)につけた三筋の形は清流を、白いお餅は川底の小石を表しています。は川底の小石を表しています。」(赤福Hpより)

本店入口軒下に今年もツバメの巣ができていました。

つばめ

つばめの到来は、春が来たしるし。 つばめは人けの多い賑やかなところに巣をつくる習性があり、 昔からつばめが巣をつくる家は商いが繁盛して縁起がよいと いわれてきました。 赤福本店の軒先にも、毎春つばめが巣作りをします。 子つばめも生まれ、南へ巣立つその日まで 子育てを見守っております。(赤福Hpより)

本日の宿は日の出旅館です

本日のお泊りはひなびたお宿です。日の出旅館です。 いいい感じに古いです 創業は明治xx年だそうです。

建物は築六〇年だそうですが木造の3階建てです。

明日続きを報告します

旅の空のおいさんより

旅館の入り口付近 柱時計に火鉢、朝ここで、新聞読んでるお客さんいましたよ。

朝食を追加します。

朝食会場はなんと、2回の泊まった部屋の隣に用意していただきました。ほとんど部屋食です。リッチな気分❤

朝食会場はなんと、2回の泊まった部屋の隣に用意していただきました。ほとんど部屋食です。リッチな気分❤

愛媛県内子町

内子町は、愛媛県の南予地方に位置する町で、ハゼの流通で財をなした商家が建ち並ぶ町並みが、何とも風情があります。

その街並みを見学しながら、ぶらぶらと、撮影してきました。

いつものようにまとまりのないブログですが、見てやってください。